Inventario

Barazzetto [toponimo] | altro

Documento

Copialettere del geometra Celestino Stellino 1909-1911

Data: 11 febbraio 1909 - 2 febbraio 1911

Data topica Valdengo

Si tratta di un tipico copialettere (500 veline con rubrica, non compilata) redatto per intero dal geometra Celestino Stellino di Valdengo, per lo più in qualità di amministratore del conte Augusto Avogadro di Collobiano e del capitano Ferdinando di Collobiano. I beni amministrati (cascine, castello ecc.) si trovavano a Valdengo e Vigliano Biellese.

Il copialettere riguarda anche altri clienti del tecnico valdenghese.

Per maggior informazioni, si veda l'articolo di Danilo Craveia apparso su "Eco di Biella" il 12 dicembre 2022, riportato comunque qui di seguito.

Il conte e il geometra: il copialettere di Celestino Stellino

I protagonisti della vicenda di cui sotto sono: Celestino Stellino, geometra in Valdengo, morto a cinquant’anni nella notte del 16 dicembre 1924, quando “quasi improvvisamente chiuse la preziosa esistenza vissuta tutta nell’amore del lavoro”. Di lui, null’altro. Il copialettere era suo (adesso è di Alfonso Oitana, che ringrazio per la consultazione del documento). Il conte Augusto fu Ferdinando Avogadro dei Signori di Collobiano (1868-1934), dato per agricoltore. Secondo Anthony L. Cardoza (vedasi Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell'Italia liberale, 1999), il conte “aveva ereditato forse il più grande patrimonio terriero del Piemonte all’inizio del XX secolo […]. Al momento della sua morte, era ancora uno dei maggiori proprietari terrieri della Provincia di Vercelli, ma i suoi possedimenti si erano ridotti a circa due quinti rispetto alla estensione prima della Grande Guerra”. Nel 1909-1911 era all’apice. Ferdinando fu Vittorio Emanuele Avogadro di Collobiano (1869-1931), cugino del predetto, ufficiale combattente del 3° Alpini nella Grande Guerra, capitano all’epoca della corrispondenza e generale al momento del trapasso, scriveva su “La Stampa”. Mister Wooldridge, segretario particolare della “Nobil Casa” degli Avogadro di Collobiano.

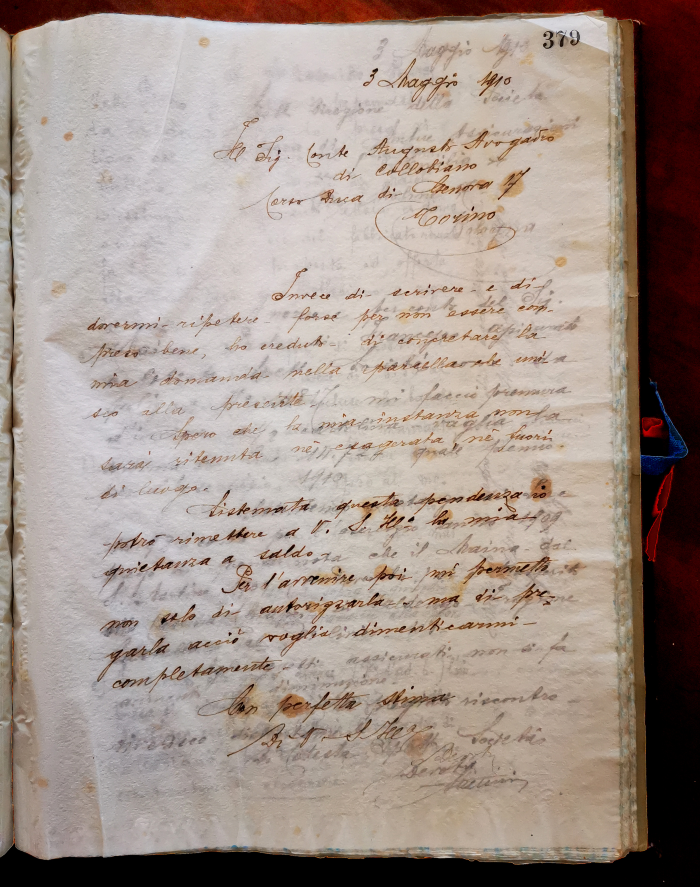

“Per l’avvenire poi mi permetto non solo di autorizzarla, ma di pregarla acciò voglia dimenticarmi completamente”. Una rottura definitiva, quella comunicata il 3 maggio 1910, al conte Augusto Avogadro di Collobiano. Il nobile riceveva il commiato, non certo amicale, da parte del geometra Celestino Stellino di Valdengo. La missiva con quelle severe parole è manoscritta su velina e si trova alla pagina 379 di un tipico copialettere dell’epoca. Dorso in panno verde, piatti in tessuto nero cerato, etichetta rossa con bordi dorati. Cinquecento fogli, tutti fittamente vergati, che raccontano un pezzo di vita, una porzione di tempo chiusa tra l’11 febbraio 1909 e il 2 febbraio 1911. Non c’è un prima e non c’è un dopo. Due anni di un mittente e di tanti destinatari, un unico punto di vista senza contraddittorio, o quasi. Chissà come si è salvato questo copialettere e chissà che fine hanno fatto gli altri e il resto delle carte di quel tecnico. Forse, da qualche parte, esiste un suo archivio... Il biennale manoscritto del geometra Stellino è densissimo. In quelle pagine sottili, in quell’inchiostro sbiadito, c’è una storia o, meglio, tante storie di un lembo di Biellese che, allora, era ancora agricolo, a tratti agreste, per non dire atavico. Un territorio speciale tra i colli di Valdengo e Vigliano Biellese e la piana che si dilata verso il Cervo. Oggi c’è la superstrada, il centro commerciale, le villette. A quei tempi c’erano le piste sterrate, i filari di salici capitozzati lungo i fossi, i campi e i prati. E le cascine. C’erano i binari del treno a vapore, unica concessione di modernità a un paesaggio antico che incontrava il secolo nuovo delle fabbriche e delle macchine soltanto all’altezza della Pettinatura Italiana di Vigliano. Il congedo, risentito e niente affatto deferente, del geometra Stellino traeva origine da alcune situazioni che, in quei primi mesi del 1910, si erano sommate e che lo vedevano, più o meno suo malgrado, protagonista. Il Comune di Candelo lo aveva assunto come segretario e catastaro. Si trattava di un incarico precario, destinato a concludersi con la nomina di un tecnico titolare, ma non per questo meno impegnativo. Sempre più clienti richiedevano i suoi servizi. Quella schiera cresceva, in qualità (altri nobili, come gli Avogadro di Quaregna e i Gromo Richelmi di Ternengo) e quantità, e i soli Avogadro di Collobiano (il conte Augusto e il capitano Ferdinando, cugini) non riuscivano a corrispondergli onorari altrettanto allettanti. In effetti, il suo ingaggio come amministratore e sorvegliante era basato su un accordo orale. Alla fine del 1909 Celestino Stellino aveva tentato di strutturare un po’ meglio il suo lavoro con e per il conte Augusto, e fu allora che qualcosa si ruppe nel loro stretto e costante rapporto fiduciario. Il professionista si era dimostrato un affidabile e solerte misso dominico, puntuale e preciso nel tenere al corrente il suo principale e il di lui cugino. Celestino Stellino si scusava sempre per il suo “stile telegrafico”, ma in verità redigeva resoconti assai dettagliati e non lesinava i suoi consigli dettati dall’esperienza sul campo e dal buonsenso dell’uomo di campagna. Il 27 febbraio 1909 suggeriva di appoggiare, senza eccessi, il candidato monarchico-liberale, l’avvocato Umberto Pipia. Quello del geometra era il “partito dell’ordine”, non certo quello anarchico o socialista. E dalle sue parole si coglie l’intento vagamente gattopardesco di non cambiare molto il modo e il mondo in cui viveva. Oppure di farlo evolvere pian piano, senza stravolgimenti. Il fieno, il bestiame, le manutenzioni delle stalle, gli affitti dei fattori, le beghe tra vicini, le stagioni che si susseguivano. Tutto come sempre. O quasi. Una società, in realtà, non immobile, anzi in rapida trasformazione, perché quello era il tramonto di quel sistema “medievale” di padronaggi e di servaggi, di canoni, livelli e sanmartini, di alteni (Costantino Pella li acquistò con gli aceri presenti alla cascina Brusei il 25 febbraio 1909) e di maggenghi. Ma nel 1909-1911 il sole era ancora abbastanza alto da indurre tutti, signori, vassalli, mezzadri, lavoranti della terra, a credere che la notte non sarebbe arrivata tanto presto. Augusto Avogadro di Collobiano, tra molte altre, possedeva le cascine Brusei di cui sopra, la Chiappei (Ciapei) e la Moriane. Le prime due a Valdengo, mentre la Moriane a Vigliano Biellese, appena oltre il confine. Gli stabili ci sono ancora. Celestino Stellino li visitava, trattava con gli affittuari, prendeva nota delle loro lagnanze, li pagava e riscuoteva, li aggiornava sulle iniziative dei proprietari, progettava con loro migliorie, introduceva concimi, compilava l’anagrafe delle bovine (il 16 ottobre 1909, i nomi delle quindici “meticcie” della Brusei cominciavano tutti con la “A”, mentre l’unica di razza Simmental si chiamava “Urna”), seguiva le coltivazioni, quando c’erano, e vendeva le “fienaglie” (Antonio Cappai, gestore dell’Albergo dell’Angelo di Biella, ne acquistava per le sue stalle, e anche l’avvocato Dino Uberti, celebre pittore, teneva corrispondenza col geometra in merito a fasci di fieno). E poi arrivò “Baldo”. Il 27 aprile 1909. Sempre alla Brusei, con un cavallante, direttamente dalla Margheria di Nebbione (Carisio). Celestino Stellino dichiarò onestamente di essere “un profano in materia di cavalli”, e quell’animale lo sorprese: dapprima pigro e riottoso, nel giro di poco si era ambientato rivelandosi una bestia di valore, docile e instancabile. Aveva dovuto dar ragione al conte di Collobiano che, su “Baldo”, aveva visto giusto. Il tecnico doveva avere a che fare con nobili tutt’altro che alieni dalle cose contadine. Sapevano il fatto loro, e non solo quando si trattava di cavalli. Non era facile approfittare della loro distanza solo perché risiedevano a Torino. Tanto che nel copialettere non mancano schemi e schizzi per rendere ancora più efficaci le descrizioni. Spesso era il segretario della “Nobil Casa”, Mister Wooldridge, a sollecitare relazioni specifiche e maggiori informazioni. Celestino Stellino non si sottraeva. A dire il vero, sotto quella pressione si muoveva piuttosto bene e rispondeva a tono, con garbo, ma con cognizione di causa. La sua sicurezza derivava anche dalla consuetudine con persone di estrazione sociale diversa. D’altro canto, quella zona del Biellese, più di altre, era un vero crocevia di famiglie, imprese, destini, fortune. Lì i “nuovi ricchi”, cioè gli imprenditori tessili, entravano in contatto con la più longeva nobiltà (nel 1909 Celestino Stellino si occupò anche di una transazione per la cascina Tollegna, pure in Valdengo e sempre del conte, che riguardava anche Costanzo Giardino Vitri, il triverese che, con in tre fratelli Zegna, nell’aprile del 1910 fonderà il Lanificio Fratelli Zegna di Angelo). Lì quegli stessi nobili cedevano i loro palazzi e le loro ville a facoltosi valìt come i Biglia e i Rosazza. Universi biellesi paralleli che, sui colli e sulla piana viglianese-valdenghese, si sfioravano e, qualche volta, si intersecavano. Compravendite, matrimoni, successioni. Anche le belle cascine davano lustro e facevano lignaggio, soprattutto per coloro che non avevano il sangue blu, e nemmeno azzurro pallido. Il castello di Valdengo è significativo in questo senso. Ai tempi di Celestino Stellino c’erano due proprietari del maniero. Il capitano Ferdinando Avogadro di Collobiano nel “Barone”, ossia il corpo di fabbrica più alto e vetusto, e la famiglia del geometra Gustavo Rosazza nel resto del complesso. Spada e scalpello nella stessa magione. Il geometra nel mezzo: collante e filtro, ambasciatore e, qualche volta, arbitro. Ne vide delle belle. Guasti da riparare, quadri da salvare, una serata di festa nel luglio del 1909, con tanto di proiezione cinematografica. Il fido Celestino Stellino assicurò l’ufficiale circa la chiusura a chiave di “tinaggio e cantine”… L’ultima volta che Celestino Stellino scrisse al conte di Collobiano fu il 2 agosto del 1910. Era crollato il tetto della nuova stalla della Brusei. Quel cantiere lo aveva gestito lui e voleva un sopralluogo tecnico congiunto. Forse non si fidava del suo vecchio padrone. Già nella lettera mise le cose in chiaro. Non era un difetto costruttivo: il fieno era stato caricato male, sulle “catene di ferro delle capriate”, e non tra di esse. Nessuna vittima, ma un danno serio. E una sorta di metafora: quel mondo stava cadendo su se stesso, esausto, finito.

Il copialettere riguarda anche altri clienti del tecnico valdenghese.

Per maggior informazioni, si veda l'articolo di Danilo Craveia apparso su "Eco di Biella" il 12 dicembre 2022, riportato comunque qui di seguito.

Il conte e il geometra: il copialettere di Celestino Stellino

I protagonisti della vicenda di cui sotto sono: Celestino Stellino, geometra in Valdengo, morto a cinquant’anni nella notte del 16 dicembre 1924, quando “quasi improvvisamente chiuse la preziosa esistenza vissuta tutta nell’amore del lavoro”. Di lui, null’altro. Il copialettere era suo (adesso è di Alfonso Oitana, che ringrazio per la consultazione del documento). Il conte Augusto fu Ferdinando Avogadro dei Signori di Collobiano (1868-1934), dato per agricoltore. Secondo Anthony L. Cardoza (vedasi Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell'Italia liberale, 1999), il conte “aveva ereditato forse il più grande patrimonio terriero del Piemonte all’inizio del XX secolo […]. Al momento della sua morte, era ancora uno dei maggiori proprietari terrieri della Provincia di Vercelli, ma i suoi possedimenti si erano ridotti a circa due quinti rispetto alla estensione prima della Grande Guerra”. Nel 1909-1911 era all’apice. Ferdinando fu Vittorio Emanuele Avogadro di Collobiano (1869-1931), cugino del predetto, ufficiale combattente del 3° Alpini nella Grande Guerra, capitano all’epoca della corrispondenza e generale al momento del trapasso, scriveva su “La Stampa”. Mister Wooldridge, segretario particolare della “Nobil Casa” degli Avogadro di Collobiano.

“Per l’avvenire poi mi permetto non solo di autorizzarla, ma di pregarla acciò voglia dimenticarmi completamente”. Una rottura definitiva, quella comunicata il 3 maggio 1910, al conte Augusto Avogadro di Collobiano. Il nobile riceveva il commiato, non certo amicale, da parte del geometra Celestino Stellino di Valdengo. La missiva con quelle severe parole è manoscritta su velina e si trova alla pagina 379 di un tipico copialettere dell’epoca. Dorso in panno verde, piatti in tessuto nero cerato, etichetta rossa con bordi dorati. Cinquecento fogli, tutti fittamente vergati, che raccontano un pezzo di vita, una porzione di tempo chiusa tra l’11 febbraio 1909 e il 2 febbraio 1911. Non c’è un prima e non c’è un dopo. Due anni di un mittente e di tanti destinatari, un unico punto di vista senza contraddittorio, o quasi. Chissà come si è salvato questo copialettere e chissà che fine hanno fatto gli altri e il resto delle carte di quel tecnico. Forse, da qualche parte, esiste un suo archivio... Il biennale manoscritto del geometra Stellino è densissimo. In quelle pagine sottili, in quell’inchiostro sbiadito, c’è una storia o, meglio, tante storie di un lembo di Biellese che, allora, era ancora agricolo, a tratti agreste, per non dire atavico. Un territorio speciale tra i colli di Valdengo e Vigliano Biellese e la piana che si dilata verso il Cervo. Oggi c’è la superstrada, il centro commerciale, le villette. A quei tempi c’erano le piste sterrate, i filari di salici capitozzati lungo i fossi, i campi e i prati. E le cascine. C’erano i binari del treno a vapore, unica concessione di modernità a un paesaggio antico che incontrava il secolo nuovo delle fabbriche e delle macchine soltanto all’altezza della Pettinatura Italiana di Vigliano. Il congedo, risentito e niente affatto deferente, del geometra Stellino traeva origine da alcune situazioni che, in quei primi mesi del 1910, si erano sommate e che lo vedevano, più o meno suo malgrado, protagonista. Il Comune di Candelo lo aveva assunto come segretario e catastaro. Si trattava di un incarico precario, destinato a concludersi con la nomina di un tecnico titolare, ma non per questo meno impegnativo. Sempre più clienti richiedevano i suoi servizi. Quella schiera cresceva, in qualità (altri nobili, come gli Avogadro di Quaregna e i Gromo Richelmi di Ternengo) e quantità, e i soli Avogadro di Collobiano (il conte Augusto e il capitano Ferdinando, cugini) non riuscivano a corrispondergli onorari altrettanto allettanti. In effetti, il suo ingaggio come amministratore e sorvegliante era basato su un accordo orale. Alla fine del 1909 Celestino Stellino aveva tentato di strutturare un po’ meglio il suo lavoro con e per il conte Augusto, e fu allora che qualcosa si ruppe nel loro stretto e costante rapporto fiduciario. Il professionista si era dimostrato un affidabile e solerte misso dominico, puntuale e preciso nel tenere al corrente il suo principale e il di lui cugino. Celestino Stellino si scusava sempre per il suo “stile telegrafico”, ma in verità redigeva resoconti assai dettagliati e non lesinava i suoi consigli dettati dall’esperienza sul campo e dal buonsenso dell’uomo di campagna. Il 27 febbraio 1909 suggeriva di appoggiare, senza eccessi, il candidato monarchico-liberale, l’avvocato Umberto Pipia. Quello del geometra era il “partito dell’ordine”, non certo quello anarchico o socialista. E dalle sue parole si coglie l’intento vagamente gattopardesco di non cambiare molto il modo e il mondo in cui viveva. Oppure di farlo evolvere pian piano, senza stravolgimenti. Il fieno, il bestiame, le manutenzioni delle stalle, gli affitti dei fattori, le beghe tra vicini, le stagioni che si susseguivano. Tutto come sempre. O quasi. Una società, in realtà, non immobile, anzi in rapida trasformazione, perché quello era il tramonto di quel sistema “medievale” di padronaggi e di servaggi, di canoni, livelli e sanmartini, di alteni (Costantino Pella li acquistò con gli aceri presenti alla cascina Brusei il 25 febbraio 1909) e di maggenghi. Ma nel 1909-1911 il sole era ancora abbastanza alto da indurre tutti, signori, vassalli, mezzadri, lavoranti della terra, a credere che la notte non sarebbe arrivata tanto presto. Augusto Avogadro di Collobiano, tra molte altre, possedeva le cascine Brusei di cui sopra, la Chiappei (Ciapei) e la Moriane. Le prime due a Valdengo, mentre la Moriane a Vigliano Biellese, appena oltre il confine. Gli stabili ci sono ancora. Celestino Stellino li visitava, trattava con gli affittuari, prendeva nota delle loro lagnanze, li pagava e riscuoteva, li aggiornava sulle iniziative dei proprietari, progettava con loro migliorie, introduceva concimi, compilava l’anagrafe delle bovine (il 16 ottobre 1909, i nomi delle quindici “meticcie” della Brusei cominciavano tutti con la “A”, mentre l’unica di razza Simmental si chiamava “Urna”), seguiva le coltivazioni, quando c’erano, e vendeva le “fienaglie” (Antonio Cappai, gestore dell’Albergo dell’Angelo di Biella, ne acquistava per le sue stalle, e anche l’avvocato Dino Uberti, celebre pittore, teneva corrispondenza col geometra in merito a fasci di fieno). E poi arrivò “Baldo”. Il 27 aprile 1909. Sempre alla Brusei, con un cavallante, direttamente dalla Margheria di Nebbione (Carisio). Celestino Stellino dichiarò onestamente di essere “un profano in materia di cavalli”, e quell’animale lo sorprese: dapprima pigro e riottoso, nel giro di poco si era ambientato rivelandosi una bestia di valore, docile e instancabile. Aveva dovuto dar ragione al conte di Collobiano che, su “Baldo”, aveva visto giusto. Il tecnico doveva avere a che fare con nobili tutt’altro che alieni dalle cose contadine. Sapevano il fatto loro, e non solo quando si trattava di cavalli. Non era facile approfittare della loro distanza solo perché risiedevano a Torino. Tanto che nel copialettere non mancano schemi e schizzi per rendere ancora più efficaci le descrizioni. Spesso era il segretario della “Nobil Casa”, Mister Wooldridge, a sollecitare relazioni specifiche e maggiori informazioni. Celestino Stellino non si sottraeva. A dire il vero, sotto quella pressione si muoveva piuttosto bene e rispondeva a tono, con garbo, ma con cognizione di causa. La sua sicurezza derivava anche dalla consuetudine con persone di estrazione sociale diversa. D’altro canto, quella zona del Biellese, più di altre, era un vero crocevia di famiglie, imprese, destini, fortune. Lì i “nuovi ricchi”, cioè gli imprenditori tessili, entravano in contatto con la più longeva nobiltà (nel 1909 Celestino Stellino si occupò anche di una transazione per la cascina Tollegna, pure in Valdengo e sempre del conte, che riguardava anche Costanzo Giardino Vitri, il triverese che, con in tre fratelli Zegna, nell’aprile del 1910 fonderà il Lanificio Fratelli Zegna di Angelo). Lì quegli stessi nobili cedevano i loro palazzi e le loro ville a facoltosi valìt come i Biglia e i Rosazza. Universi biellesi paralleli che, sui colli e sulla piana viglianese-valdenghese, si sfioravano e, qualche volta, si intersecavano. Compravendite, matrimoni, successioni. Anche le belle cascine davano lustro e facevano lignaggio, soprattutto per coloro che non avevano il sangue blu, e nemmeno azzurro pallido. Il castello di Valdengo è significativo in questo senso. Ai tempi di Celestino Stellino c’erano due proprietari del maniero. Il capitano Ferdinando Avogadro di Collobiano nel “Barone”, ossia il corpo di fabbrica più alto e vetusto, e la famiglia del geometra Gustavo Rosazza nel resto del complesso. Spada e scalpello nella stessa magione. Il geometra nel mezzo: collante e filtro, ambasciatore e, qualche volta, arbitro. Ne vide delle belle. Guasti da riparare, quadri da salvare, una serata di festa nel luglio del 1909, con tanto di proiezione cinematografica. Il fido Celestino Stellino assicurò l’ufficiale circa la chiusura a chiave di “tinaggio e cantine”… L’ultima volta che Celestino Stellino scrisse al conte di Collobiano fu il 2 agosto del 1910. Era crollato il tetto della nuova stalla della Brusei. Quel cantiere lo aveva gestito lui e voleva un sopralluogo tecnico congiunto. Forse non si fidava del suo vecchio padrone. Già nella lettera mise le cose in chiaro. Non era un difetto costruttivo: il fieno era stato caricato male, sulle “catene di ferro delle capriate”, e non tra di esse. Nessuna vittima, ma un danno serio. E una sorta di metafora: quel mondo stava cadendo su se stesso, esausto, finito.