Gli statuti di Tollegno del 1428: acqua, acqua santa e lacrime

da "Eco di Biella" del 3 luglio 2023 [Danilo Craveia]

Quando i tollegnesi approvarono i loro statuti (in attesa che il duca di Savoia e il loro signore conte Pietro Bertodano li validassero) si riunirono, al suono consueto di una tromba, più di tre quarti della “Credentia” (che si chiamava così perché una credenza, ovvero un grosso armadio, troneggiava sulla sala consiliare per custodire i denari e le scritture della comunità). Interessante la presenza e la frequenza dei cognomi, alcuni dei quali scomparsi da Tollegno molto tempo fa, come i de Gamagio, i Vialeta o Violeta, i de Vo. Altri, invece, hanno fatto la storia tollegnese per secoli, come gli Zoia, o Zoya, poi persi nello sviluppo genealogico che ha privilegiato femmine o che ha “dato” meno in generale fino a cessare. Un Barile e un Ferro erano presenti sulla piazza del Pozzo quel 2 febbraio 1428. Tre Aquadro e due Valeggia. E ben nove Coppa, il cognome più rappresentato. Da notare che, già allora, si era reso necessario indicare il soprannome o lo stranome per “disambiguare” le identità dei partecipanti. Uno Zoya era detto “Priis”, un altro “Garella”, un altro ancora “Saletus”, un Coppa era “dictus Sera”, ma è più credibile “Serra”, un altro “dictus Fichofer”, che sta per “portafico” (?), o qualunque cosa voglia dire.

Riprendiamo il filo del discorso sugli statuti di Tollegno del 1428. Uno statuto, quello rubricato al numero “VIII” ritorna sul tema delle “preysias”. Le acque entrano nel paesaggio. Tutte erano acque pubbliche (anzi demaniali) e solo i consoli potevano concedere, avuto a loro volta il permesso, di derivarle per adacquare i prati o per riempire i gorghi da canapa (anche se negli statuti del 1428 di canapa non si parla). Chi danneggiava o consentiva di danneggiare una presa d’acqua incorreva in una sanzione non lieve. I consoli erano, in effetti, anche i fontanieri della comunità e a loro si doveva rivolgere qualsiasi istanza o questione tra privati sorta attorno alle acque, cioè per gli “aqueductus” del paese. È possibile che tra le altre ci fosse anche la condotta idrica comunale che era l’embrione del canale che correva (corre tuttora) lungo tutta la odierna via Garibaldi. In ogni caso, l’ultima parola era quella dei “consules”, il che valeva anche per la viabilità (le strade e i sentieri davano costantemente problemi). Il paesaggio tollegnese era anche un insieme di acque più o meno irreggimentate. Il Cervo o lo Stono formavano quella piccola “mesopotamia” che era Tollegno, il cui centro abitato originario doveva essere quello ai piedi della ripa del Ciarei, tra il mulino e piazza San Rocco (la sede del municipio, allora, era proprio in piazza San Rocco, sopra il forno del Cantone del pozzo, cioè sopra la pizzeria) con altri piccoli nuclei abitativi discontinui e distribuiti fino all’odierna regione Serra (lungo via Oberdan) che si sporgeva sulla spianata del Bider, toponimo antichissimo, già attestato nel XII secolo. Le condotte idrauliche (canali o rogge) non potevano essere “aperte” a piacimento da non aventi causa e diritto. Erano una proprietà privata (o pubblica) e come tale andavano rispettate. Unica eccezione concessa, ma molto severamente regolata, era quella che si chiamava “samboira”. Affinchè i prati o i coltivi non rimanessero “sans boire”, dall’ora del vespro del sabato a quella della domenica si poteva captare l’acqua della roggia molinaria a scopo irriguo. La bealera del mulino, tuttora esistente, era in esercizio almeno dal 1401, quando il conte di Savoia ne concesse la realizzazione e l’uso a fronte di una libbra di pepe (e se non era vera spezia, si trattava del controvalore monetario, peraltro sempre crescente) pagata ogni anno a Natale dai tollegnesi. Ma è plausibile che tanto il canale quanto il mulino fossero ben più longevi e che quella del 1401 sia stato un “aggiornamento” della situazione in essere a valle della dedizione a casa Savoia avvenuta nel 1379 (prima, la “autorità costituita” a e su Tollegno era formata dal vescovo i Vercelli e dal Capitolo di Santo Stefano di Biella). L’ultimo degli statuti è pertinente proprio al mulino e alla sua conduzione. Colui che avesse in gestione il mulino non poteva designare un mugnaio che non fosse gradito ai consoli tollegnesi. C’era troppo in ballo per fidarsi di chicchessia, no? Tenere il mulino era una condizione di forza e di vantaggio, e non si poteva rischiare di essere nelle mani di incapaci o, peggio, di disonesti.

Lo statuto quindicesimo, per la sua peculiarità, merita una certa attenzione, ma non è possibile qui entrare nel dettaglio. Allora, in sintesi: nessun tollegnese poteva vendere o cedere ad altro titolo una qualsiasi proprietà immobiliare a forestieri. Le compravendite di case, terreni ecc. dovevano avvenire tra tollegnesi, ovvero tra coloro che pagavano le tasse a Tollegno. In effetti, se il patrimonio immobiliare locale si fosse disperso a favore di “stranieri” di difficile contabilità, e considerando che l’imponibile era ripartito sui proprietari degli immobili, si correva il pericolo concreto di dover aumentare il carico sui tollegnesi per compensare eventuali insolvenze (senza contare possibili immunità). Se tale compravendita si fosse verificata comunque, oltre a essere tenuta per nulla e priva di valore giuridico, il reo avrebbe versato la notevole multa a favore della Confraternita del Santo Spirito (devoti laici riuniti sotto quel titolo si aiutavano l’un l’altro, come in una società di mutuo soccorso: questa realtà così remota meriterebbe un serio approfondimento). La questione immobiliare non finiva così. C’era il diritto del venditore da difendere e, nel caso quella vendita fosse, in realtà, un esproprio fatto da creditori insoddisfatti, non si poteva impedire a prescindere. Il Comune di Tollegno aveva modo di intervenire a più livelli, interponendosi per scongiurare fino all’ultimo, l’alienazione.

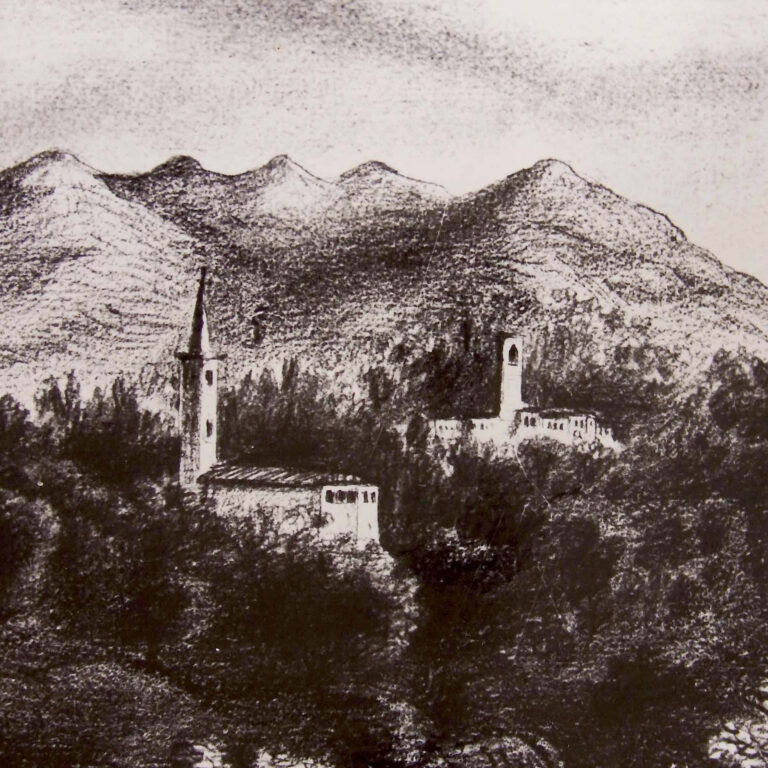

Per completare il quadro non può mancare la spiritualità (intesa lato sensu) dei tollegnesi del 1428, tradotta sui generis in tre statuti, quelli che mancano ancora in questa disamina. La rubrica numero “XIIII” (nel Medioevo il quattro latino si scriveva anche così, in barba alle regole della latinità che volevano il “IV”) prevede un’ammenda salata per chi lavorava o faceva lavorare nei giorni votivi della comunità e in quelli festivi di precetto della Chiesa. Già questa semplice distinzione è interessante, perché designa il valore dei santi patroni in integrazione con gli appuntamenti del calendario liturgico. A Pasqua si doveva santificare la festa, a Tollegno come ovunque nella Cristianità. Ma le feste patronali erano variabili da luogo a luogo e quelle di Tollegno (anche se non sono specificate) non si potevano eludere. Per quanto fosse durissima la vita di allora, c’era chi, per buon senso, per necessità e, forse, per scarsa adesione religiosa, tendeva a non praticare il riposo festivo. Il raccolto andava fatto oggi e non domani, prima che grandinasse, ma se oggi è domenica… Certo, se la tempesta distruggeva le messi era una manifestazione della volontà di Dio e, in quanto tale, era giocoforza accettarla. Però… E non si trattava di non riposare mai, perché tutti ne avevano bisogno e diritto, ma di farlo con cognizione di causa e consapevoli delle contingenze. Tuttavia, lo statuto non si dilunga oltre. Era fatto divieto, punto. E se era vietato era perché non erano mancati i trasgressori, così come gli zelanti delatori sempre pronti a testimoniare sotto giuramento di aver visto taluno e talaltro, nel giorno del Signore, roncare o far legna da qualche parte. Non si sfugge alla suggestione dell’iconografia di genere, agli affreschi dell’epoca, alle miniature dei libri d’ore come quello, celeberrimo, voluto dal Duca di Berry una decina d’anni prima che i tollegnesi, con molta meno magnificenza, compilassero i loro statuti. Statuti che, e siamo alla fine, tentavano di regolamentare anche altri due aspetti legati alla religiosità, ma non solo. I battesimi e i decessi. Parola d’ordine: moderazione. La nascita di un figlio (di una figlia un po’ meno…) era sempre una benedizione divina, perché nei campi servivano braccia. E allora, festa! Ma queste feste della vita, queste celebrazioni della fecondazione e della procreazione andavano un po’ oltre. C’era qualcosa di pagano in quei banchetti esagerati, allargati all’intero villaggio. La festa era una prerogativa del calendario liturgico e non un fatto spontaneo determinato da un parto riuscito. Quindi basta sregolatezze, basta eccessi di cibo e di vino (che portavano anche a incidenti violenti). Lo statuto dedicato imponeva che, se proprio non si voleva rinunciare del tutto, il “prandium” doveva essere riservato ai genitori del battezzato, ai padrini e alle madrine e ai cuochi ingaggiati alla bisogna. Curioso pensare ai “chochi” che andavano a fare il loro mestiere nelle misere casupole dei tollegnesi di allora ma, anche in questo caso, se c’era uno statuto che ne parlava… E poi, la morte. All’altro estremo dell’esistenza, i tollegnesi dovevano scordarsi funerali chiassosi e spettacolari. Non erano autorizzati “nec fletus seu lamenta”, ovvero niente prefiche, niente pianti o lamenti a pagamento. Sembra di evocare scenari dell’Italia meridionale, e invece erano i tollegnesi (probabilmente con molte altre comunità a fare altrettanto) ad apprezzare le lacrimatrici prezzolate, le strappatrici di capelli a contratto, le urlatrici professioniste… Gli eventi lieti e quelli tristi del vivere chiedevano colore e rumore, non certo la discrezione cui ci siamo abituati col tempo. Ecco, questi sono gli statuti di Tollegno del 1428. Molto altro è stato detto e rimane da dire, ma così dalla Curavecchia, unica testimone “vivente” di quei secoli, siamo usciti e ci siamo aggirati per il villaggio e abbiamo visto un po’ di quella vita di allora.