Karakul biellese [prima parte]

Astrakan alla biellese: non era un vello, ma un velluto [da "Eco di Biella" del 9 maggio 2022, Danilo Craveia]

Biella Città Creativa UNESCO ha individuato nella Namibia e, in particolare, nella cittadina di Keetmanshoop una partner forte della sua candidatura, prima, e del suo percorso progettuale a proclamazione avvenuta (2019). Nello stato africano si allevano le pecore karakul, principalmente proprio a Keetmanshoop. Naturalmente la joint venture culturale e commerciale con Biella non si baserà sulla pratica crudele dello scuoiamento degli agnellini, bensì sulla lavorazione della pregiata lana tosata dagli esemplari adulti, come avviene per le merinos australiane. Si tratta, a tutti gli effetti, di un’azione virtuosa. Ovvero di “rafforzare la cooperazione internazionale sviluppando un’attiva collaborazione Italia-Namibia: la “capitale italiana della lana” Biella si impegna con Keetmanshoop – città di riferimento della regione laniera namibiana – al supporto formativo (workshops per operatori a Biella) e alla mentorship per la sua futura candidatura nella città creative Unesco. Con riferimento alla lana Karakul, Biella supporterà la tessitura/artigianato namibiani quali alternative strategiche al commercio delle pellicce animali” (“Eco di Biella”, 4 novembre 2019). Alternativa strategica made in Biella con il caracul filato e tessuto come protagonista.

Il caracul nostrano non era pelle d’agnello, ma pezza di telaio

A distanza di un secolo il karakul torna di moda con l’UNESCO

Il Lanificio Trabaldo Pietro Togna di Pray e le sue pellicce artificiali

Pecore karakul al pascolo.

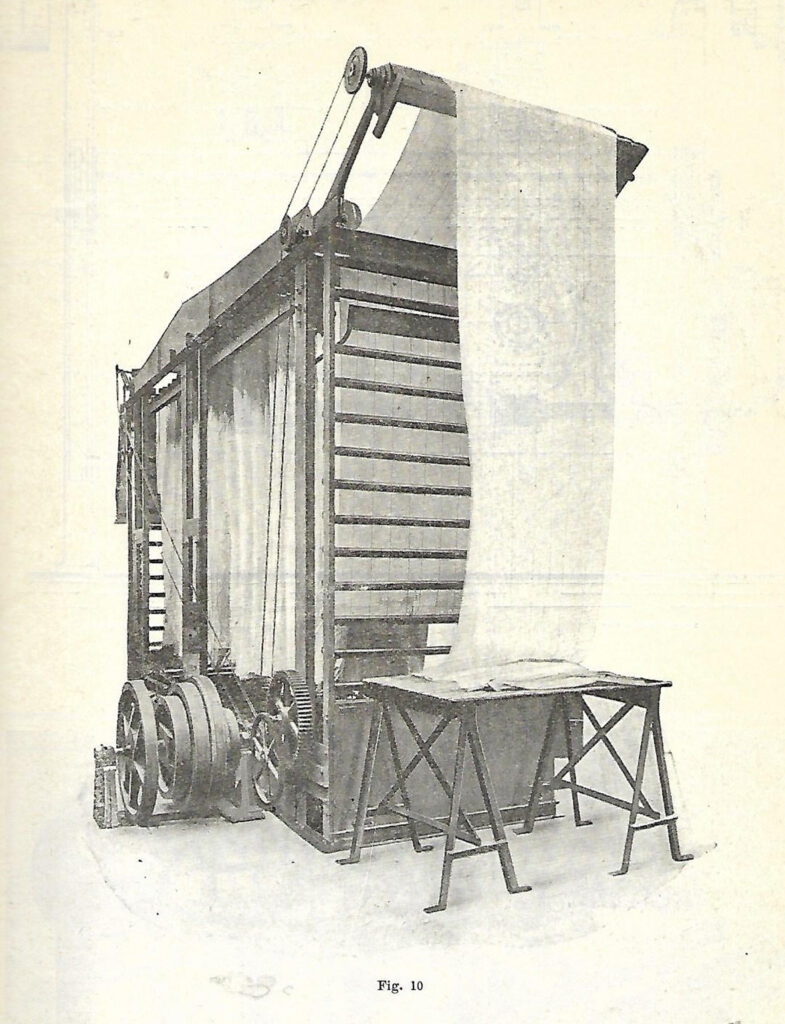

C’è karakul e karakul. C’è la pelliccia, che tutti conoscono come astrakan, e c’è un tessuto che le assomiglia. C’è una storia lunga e abbastanza biellese del karakul (o caracul), che tramanda il nome di un’azienda della Valsessera, ma anche molte altre esperienze più o meno riuscite. E persino l’ipotesi di un parco a tema o zoo, se volete, che si potrebbe (ri)prendere in esame, mutatis mutandis, magari in formato digital-olografico. Ma partiamo dall’inizio. E l’inizio è una pelliccia che si ottiene dagli agnellini di una pecora tradizionalmente nera (ma anche bruna, grigia o rossa-roana), originaria dell’Asia centrale, ma allevata in molti paesi del mondo. Quella pelliccia, ossia l’astrakan, è tra le più pregiate in assoluto, e perciò piuttosto costosa. Allevare pecore karakul poteva essere un ottimo investimento, già tra Otto e Novecento, perché la materia prima prodotta generava consistenti guadagni, ma tale pratica non era così alla portata e, in ogni caso, restava il problema dei costi di produzione che rendevano inaccessibile ai più i capi d’abbigliamento confezionati. Un cappotto di astrakan era (ed è) un vezzo proibito a molte tasche e lo era già all’inizio del XX secolo quando, in una fabbrica di Pray, fu messo a punto un particolare tipo di tessitura e di finissaggio che riusciva a conferire alle stoffe di lana (ma anche di cotone, viscosa ecc.) un aspetto e una mano non così lontana dal vero karakul. Quindi lucidità e morbidezza ottenute con una lavorazione complessa simile a quella dei velluti. Sul “Bollettino della Laniera” dell’agosto del 1926 fu pubblicato un articolo tecnico di sette pagine (si trova sul portale del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda) dedicato ai caracul, alle loro caratteristiche e ai macchinari necessari per fabbricali. “Col nome di caracul si chiama un tipo di velluto in catena, a pelo tagliato, al quale con speciale procedimento di apparecchiatura è stata data l’apparenza della pelliccia degli agnelli caracul della Tataria”. Così comincia il saggio di Alberto Menghini che, con diverse figure, spiegava il processo. Per arrivare al risultato voluto era fondamentale disporre di telai speciali delle ditte Jean Güsken di Dülcken (Alto Reno-Westfalia) e Sächsische Webstuhlfabrik di Chemnitz (Sassonia), di lame meccaniche specifiche per i velluti, nonché di torneatrici che uscivano delle officine della Maschinenfabrik Gebr. Briem di Krefeld (Renania-Westfalia). Compito di quelle macchine, dette anche wirbel, ossia spazzole rotanti, era quello di far assumere alla stoffa (da 600 grammi al metro, in media) il caratteristico andamento ondulato e piegato dell’astrakan. Il tutto in regime di buona umidità della pezza. A seguire, con molta attenzione, l’asciugatura in rameuse. Ma non si doveva eccedere per evitare di appiattire il velluto (l’autore consigliava gli asciugatoi “Lambrette” della Société Lyonnaise de Ventilation Industrielle).

L’asciugatoio “Lambrette” consigliato per il tessuto caracul nell’articolo del “Bollettino della Laniera” del 1926.

Poi la cimatura, che regolarizzava i peli, e la pressatura che esaltava la lucentezza del tessuto. A quel punto le pezze erano stracannate (arrotolate e legate) e decatite in autoclave, in modo che l’azione prolungata del vapore fissasse le onde e le pieghe del tessuto karakul. Quando il mensile dell’Associazione Laniera pubblicò quel dettagliato resoconto, il Lanificio Trabaldo Pietro Togna di Pray, fondato nel 1906, era già il “numero uno” in quel tipo di produzione e in altre similari (anche se i vicini di casa del Lanificio F. Lora Totino e il mossese Lanificio Garbaccio Giuseppe & F:llo erano degni concorrenti) come il sealskin. Il reparto karakul, ossia “pellicce artificiali”, fu allestito nei primi anni Venti e già nel 1923 quel tipo di stoffa era l’elemento distintivo della casa (che pure si faceva apprezzare per i panni fini, le coperte, i tessuti felpati ecc.). Fu Pietro, omonimo del padre fondatore della ditta, mancato nel 1910, a occuparsi in prima persona dei karakul, mentre il primogenito Adolfo gestiva l’azienda con gli altri due fratelli, Flaminio e Quirino.

Inserzione pubblicitaria dell’azienda valsesserina: il karacul in primo piano (1930 ca.).

Nel 1935 Pietro seguì il genitore nella tomba, ma ormai lo stabilimento di Pianceri era più che celebre. Secondo un articolo apparso su questo giornale il 5 dicembre 1958, poco dopo la morte di Adolfo dal lanificio di Pray “uscirono allora pelli di ogni qualità, dal leopardo al visone argentato, dal carakul all’astrakan col pelo di juta, dalla lontra al persiano a cui una macchina dava l’impronta delle zampe. Entrarono in lavorazione nuove fibre, mohair, cammello, alpaka; e si tentò pure la costosissima vicuña”. Che dal vello della pecora o dal cotone o dalla seta artificiale potessero nascere pellicce “credibili”, per niente crudeli nei confronti degli animali e magari più a buon mercato non poteva che essere un’ottima nuova. Anche perché il karakul, quello vero, era già all’epoca un oggetto del desiderio e uno status symbol. Le inserzioni de “La Rinascente” sui giornali dei primi anni ’20, per esempio, lo reclamizzavano con un certo vigore. E anche nel Biellese la pellicceria faceva gola tanto alle signore quanto ai signori. Ma quello dei Trabaldo Togna era un compromesso accettabile. Nel settembre del 1930, le pellicce imitate della fabbrica di Pray riscossero apprezzamenti all’Esposizione Agricola Industriale di Vercelli, dove la ditta Trabaldo Pietro Togna espose uno vasto assortimento di coperte da letto, tappeti di felpa e stoffe di karakul. Nel giugno del 1939, nei saloni della mostra “Dalla romanità al fascismo” allestita a Vercelli, i karakul valsesserini fecero nuovamente una buona impressione. Anche perché le contingenze sempre più drammatiche di quei tempi avevano condizionato il mercato delle pelli ovine e caprine definite come “riservate alle esigenze militari”. Tanto che, nel 1941, “il Ministero per le Corporazioni e il Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, viste le precedenti leggi, decretano che le pelli ovine e caprine grezze di qualunque peso, tipo e provenienza, sia nazionali che estere, eccettuate le pelli di pecora Karakul, sono riservate esclusivamente alle esigenze militari o ad altri usi speciali”. Quindi il caracul restava fuori dal contingentamento bellico, forse perché la quantità in circolazione era esigua, o forse perché non aveva valenze in ottica militare. Bisognerebbe indagare di più questi aspetti merceologici, ma quel che è già stato appurato è che nelle colonie italiane l’allevamento delle pecore caracul rivestiva un significativo interesse, per quanto non fosse affatto facile sviluppare greggi di dimensioni convenienti. Nel 1937 anche i giornali locali trattarono del tema delle risorse zootecniche dell’Impero e in Africa Orientale Italiana si prospettava, seppur con un’aspettativa più limitata, “in armonia con le esigenze della Madrepatria”, l’allevamento “della pecora da pelliccia attivabile mediante l’incrocio di gualche razza locale con riproduttori Karakul importati”. Gli studi di Giovanni Torello Viera, di cui si è trattato in questa rubrica nel luglio scorso, evidenziavano come in quel periodo la zootecnia ovina quantitativa fondamentale per il popolo (per la carne e per la lana) non escludeva a priori quella più qualitativa. D’altro canto, fin dal 1910, le analisi del professor Carlo Pucci, docente di Zootecnia e di Ezoognosia alla Regia Università di Bologna (pubblicate nel Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio), avevano messo in luce le concrete opportunità di successo dell’incrocio tra caracul e pecore arrit autoctone in Eritrea. Le arrit avevano pelo arricciato compatibile con quello delle più pregiate “cugine” native del kanato di Bukhara. Si sarebbero ottenuti velli “simil-astrakan” con indubbie e positive ripercussioni sull’economia poverissima del Corno d’Africa di pertinenza italiana. La scomparsa della nostra realtà colonial-imperiale pose fine a quelle esperienze, teoriche o pratiche che fossero. Ma il caracul d’importazione non scomparve dal mercato italiano, anzi. Nell’ottobre del 1947, il prof. rag. Ermanno Corte, in una serie di interventi su “L’Eco dell’Industria”, citava il karakul tra le pellicce colpite da dazio in ragione del Regio Decreto Legge 4 aprile 1940. Il tecnico deplorava quel provvedimento, ancora in vigore a guerra finita, sottolineando che era stato approvato con l’unico scopo di tutelare “qualche nascente iniziativa, considerata allora di interesse nazionale”. Ovvero, nel caso di specie, l’allevamento e il commercio di caracul in Italia. La prossima settimana ripartiremo da qui, evidenziando che il Biellese non fu estraneo a quelle iniziative durante il Ventennio e scoprendo che, anche dopo, il karakul non cessò di stimolare curiosità e ipotesi di vario tipo.