La fiber art rigenera l’idea del tessile biellese

Alla Fabbrica della Ruota, la “cultura dello scarto”, dove il residuo è materia prima nobile

Alla “Fabbrica della Ruota” di Pray è aperta la mostra di fiber art “Per Filo & Per Segno”. Promossa dal DocBi-Centro Studi Biellesi e dall’Associazione SIVIERA, la mostra è curata da Marisa Cortese. Sono esposte “opere d’arte create con tutto ciò che ha una trama e un ordito; essenzialmente tessuti quindi, ma anche altri intrecci, reti, corde, fili, fibre, ecc. che sapranno stimolare l’interesse dei visitatori, in particolar modo di quanti operano o hanno operato nel settore tessile. L’allestimento propone, al pubblico, lavori di artisti italiani e internazionali”. Questo è ciò che si legge sul web, sui social, sulla stampa ecc., e corrisponde al vero, e soddisfa i requisiti minimi della comunicazione, ma il discorso merita un po’ più di articolazione. Basta un rapido giro nei saloni dell’ex Lanificio Fratelli Zignone per capire che la descrizione riportata sopra è quanto meno riduttiva. E non si tratta di “scoprire l’acqua calda” dell’arte contemporanea che “sta bene” nelle fabbriche dismesse o riqualificate, come nel caso della Vallefredda.

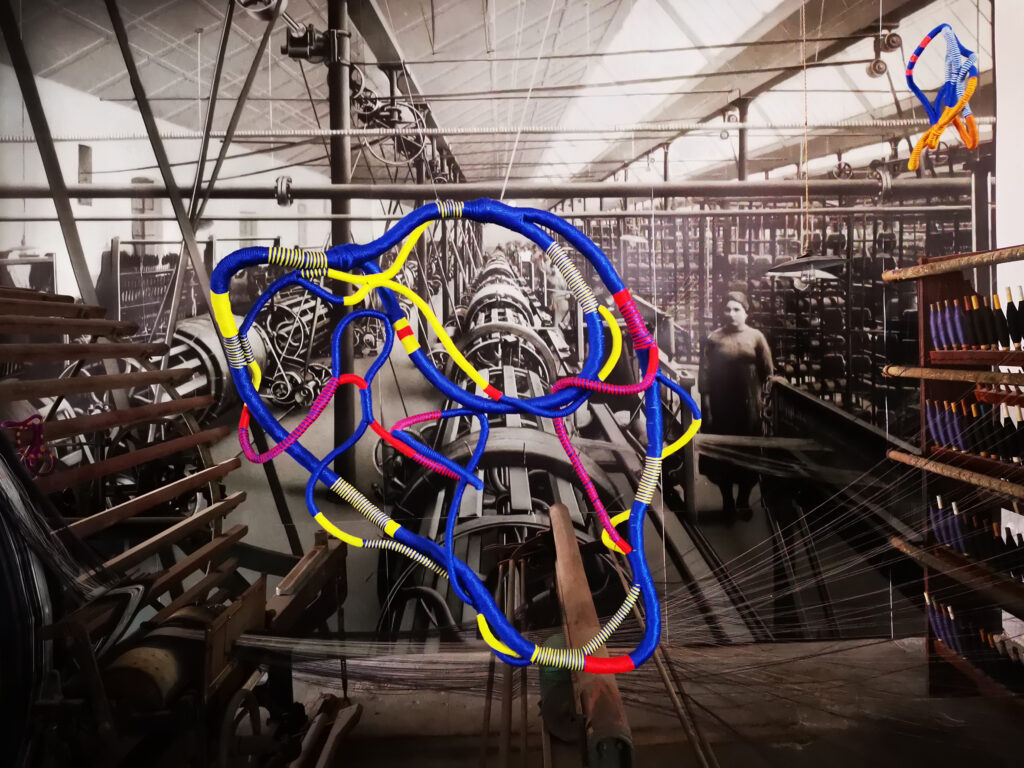

Tangled (sull’orditoio CEP).

Si tratta di affrontare un tema di più ampia complessità e portata che i singoli oggetti esposti, la loro ricombinazione selettiva, la loro generale sommatoria nel rapporto con il “contesto” e il “contesto” medesimo non consentono di delimitare, se non applicando convenzioni, a loro volta, riduttive. Siamo già immersi, più o meno consapevolmente, in uno stato di esistenza, quello di oggi che ci riguarda tutti, che pone le domande e cerca le risposte che sono quelle, piuttosto evidenti, espresse nelle “cose” visibili alla Fabbrica della Ruota. Espresse in senso letterale, ma anche in quello artistico, intellettuale e politico, con e da forme e sostanze di elaborazioni e di invenzioni notevoli, a volte semplici, ma mai banali. Ci sono, per andare un po’ più sul “concreto” alcuni temi portanti che i 55 artisti (per due terzi donne, per un terzo stranieri) hanno voluto proporre attraverso linguaggi e materiali coerenti con il “contenitore” di riferimento, spesso però riuscendo (più o meno volontariamente) a invertire la prospettiva, ovvero arrivando a rendere la Fabbrica della Ruota parte dell’opera d’arte, integrando l’installato nell’installazione. Sono i temi dell’uso e del riuso dei materiali, della forza simbolica della tessitura e delle sue metafore poste su più livelli di interpretazione, della valenza del testo, dell’ipertesto e del metatesto, dove il testo è sinonimo di tessuto, e viceversa.

Materie e colori in gioco.

Della metamorfosi, che si legge nei messaggi, ma anche nei “mezzi” stessi. Sono i temi del tessuto, già confezionato in abito oppure ancora in stoffa, che nella sua stessa fabbricazione veicola pensieri quando non li esplicita in quanto supporto di ricami o inserti, scritte e figure. Come per i due fantasmatici lavori di Rob Burton (Hauntology: Mourning Shirt, del 2020, è descritta sul sito nobarkingartgallery.com come: “Three dimensional mixed media found object construction including vintage garment, silk fibre, starch and digital print technologies”, mentre “What memories remember memories the wedding dress” contrappone, pur restando nell’ambito del ricordo, il matrimonio al lutto) Sono i temi della memoria di una dimensione produttiva e tecnica (ma anche antropologica) della “fabbrica” che diventa altro da sé, senza scomparire. La persistenza è opportunità, ma prima ancora problema. L’involucro, svuotato del suo senso, può trovare un senso? Non tutti gli stabilimenti industriali abbandonati o recuperati possono diventare museo o galleria d’arte, ma proprio l’arte ha o dovrebbe avere (anche) il compito di tramandare questa problematica, perché è culturalmente e socialmente rilevante.

Dalla ruota al web (sulla calandra Longtain).

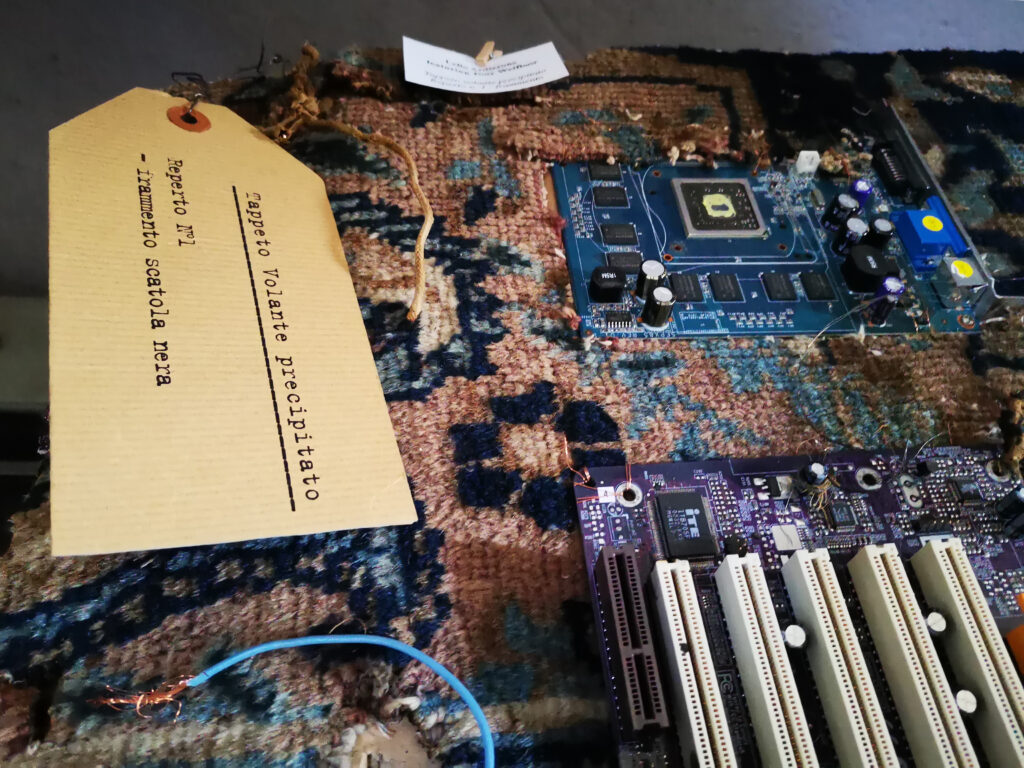

Di fondo, l’istanza del prodotto (che sia un manufatto architettonico, un tessuto o un abito cambia poco, in realtà) che, come i luoghi e i processi produttivi, cessa di essere tale e diviene scarto. Papa Francesco insiste sulla “cultura dello scarto” dandone una lettura escludente, cioè basata negativamente sull’esclusione. Al contrario esiste, o dovrebbe esistere, una “cultura dello scarto” positivamente includente, fondata sulla scelta consapevole di conservare e rivitalizzare, anche i residui. Non sfugge a questo approccio l’uomo: l’umanità scartata, per esempio quella dei senza tetto, rielabora materiali di scarto in oggetti di grande forza emotiva, esteticamente autoportanti nella loro dinamica di “specchio” esistenziale di una recuperata dignità (si vedano a questo proposito i due pezzi dell’Associazione Materiali di scARTo di Torino). Questo aspetto si coglie in molte delle opere in mostra, dove la verticalità del “prodotto finito” si stacca dalla orizzontalità del residuo, della materia prima o del semilavorato in esubero, perciò scartato. I fili e i lembi di tessuto giacciono ai piedi di capi appesi e sospesi, separati da una metamorfosi funzionale compiuta dalla trasformazione artigianale o industriale. Ma anche il “prodotto finito” vive in un (ri)ciclo di possibilità funzionali. L’abito si smargina, si frammenta e si ricompone, a volte in versione reticolare o stratificata (come per “Lifetime shirt” la rivisitazione in forma di tau della “camicia” della ungherese Eszter Bornemisza) per accogliere voci talvolta assonanti anche tra autori molto lontani (nello spazio come nella sensibilità e nello stile). Si coglie, per esempio, un frequente richiamo al volo, all’incorporeità, alla bellezza lieve rappresentata dalle “piume” dell’argentina Jorgelina Alessandrelli o dalle farfalle di Adriana Perego da Chiavenna o ai “Tappeti volanti” del francese Thierry Véron o anche solo dallo studiato drappeggio dei tessuti (che per la vercellese Caterina Del Nero, con il suo “Il filo del discorso” rappresentano le “pieghe del tempo”). O dalla sospensione stessa, che si pone fisicamente, ma che segnala anche e soprattutto uno status concettuale. Oggetti sospesi nello spazio e nel tempo, simulacri, tra l’altro, di fragilità, di immaginazione e di solitudini. Anche in riferimento al Covid e alle sue conseguenze sul vivere: dalla disperazione alla resilienza, dalla riscoperta della manualità all’introspezione (lo esplica molto efficacemente il kimono della tedesca Susanne Muller Baj).

Say no Evil.

Le “non regole” che regolano le idee tradotte nelle composizioni presenti alla Fabbrica della Ruota permettono di affiancare, di modulare, anzi di compenetrare l’impalpabilità dei tessuti alla solidità densa, possente e spigolosa delle macchine. Un saper fare accanto ad altri saper fare, meccanismi fabbricatori inconsapevoli di materie prime destinate a prodotti alternativi, imprevisti e inediti, tanto nel rigore dei quadri (delicati e sofisticati quelli dell’olandese Anneke Klein, una fiber artista di livello mondiale che si esprime con voce minimalista sull’attualità e sulla socialità: da leggere l’intervista su artemorbida.com) quanto nella libertà dei jacquard. Fili tesi a tracciare le traiettorie oniriche del popolo gnomico che abita la calandra Longtain nel seminterrato (quella di Vittorio Tonon, “Dalla ruota al web”, è un’esplorazione di modalità comunicative in una rottura di schemi dalle infinite possibilità: la macchina immobile riletta come laico “presepe” o come sede dei suoi propri spiriti).

Madre.

Scheletri di sfere e intrecci polimorfi contrapposti a sfondi assenti nel finissaggio bagnato o inseriti nel trompe-l’oeil del “fotomontaggio” dietro l’orditoio al pianterreno (davvero suggestivo il contrasto ottenuto dalle forme contorte di “Tangled” di Michela Cavagna sul disciplinato convergere dei fili che passano dalla cantra ai pettini dell’orditoio). Ruggini, emblema dell’abbandono o della morte attestata di uno stabilimento produttivo che “risorgono” come tintura naturale e interconnettono le opere con le ossidazioni dei metalli dei macchinari e della fabbrica stessa. Ricorre anche la figura del cerchio, ovvero della ruota. In alcuni scorci, non certo casuali, bensì allestiti con sapienza dalla curatrice, le forme circolari dialogano tra di loro, ma anche e, soprattutto, con altre ruote. Le due di ghisa del sistema teledinamico dell’ex Lanificio Fratelli Zignone sono declinate da quelle posizionate sulla passerella. Le pulegge degli alberi di trasmissione e gli ingranaggi dentati proiettano ombre e segmentano luci sulle circonferenze e sulle tele inscritte, come quella “magica” di Giovanni Vecchio, che si interfaccia a un tabellone di ingranaggi dell’officina meccanica. La sensazione, effetto voluto, è di contiguità e di continuità. Sembra che quelle elaborazioni (per quanto così aliene a un mondo dove la creatività si esprimeva in quanti d’energia economica e produttiva fino al campionario, mai oltre, e mai davvero libera) non possano avere altro sito, pare che siano sempre state lì, rese visibili in questa occasione, ma presenti comunque, e senza un altrove plausibile. Anche i “tappeti” distesi sul grezzo e umido pavimento del piano più basso. L’inconsueto si offre in disordine cromatico e in novità di gesti. Altri tessuti e altri gessi hanno avuto cittadinanza in quel salone, ma mai al suolo, e mai quelli di Maria Pia Michelon che illustrano, come carte geografiche, territori e mediorientali “nodi da sciogliere”. Calpestando la terra attorno ai teli, si può riflettere sul fatto che i punti cardinali sono regole scritte col gesso e che i confini non esistono, se non come frange che chiedono altri intrecci, altri legami. In effetti, su un’altra scala, la linea di confine si assottiglia fino a sparire: la Fabbrica della Ruota ha trovato un altro senso. Non l’unico, perché resta un’identità pregressa e inderogabile, ma l’esperimento non è più tale al terzo anno di questa arte, svelata, più che ospitata.

Intreccio sospeso.

E si svela anche l’opportunità di far interagire il “nuovo” con il già presente non solo per fornire un fondale allo spettacolo (come scritto, déjà vu), ma per attivare in modalità differente proprio il fondale. L’archeologia industriale è di per sé “cultura dello scarto”, l’archivistica non è da meno. A partire da essi, la Fabbrica della Ruota fabbrica prodotti culturali che alimentano altre fabbriche, dalle università ai portali web tematici. All’arte. C’è, anche in quest’ottica, concordia di verso e volontà di dialogo per esperienze che andranno a essere ancora più strutturate. Gli artisti accolti alla Vallefredda hanno interpretato in maniera caleidoscopica e inaspettata la “fibra” che fu l’anima, l’essenza di microcosmi come l’opificio attivo sul Ponzone. Le fibre tessili, la loro raffinazione, la loro lavorazione, sempre più tecnologica alla ricerca di una finezza che tende alla molecola hanno fatto evolvere l’homo faber in homo fiber, ma questa arte morbida, nata ormai decenni fa, difende l’estetica e il tessere, gesto umano e umanizzante, dagli estremismi dell’automazione, che non risparmia la genetica di quelle che furono le “bestie lanute”. Il presidio di intimità e di emotività del creare per creare va difeso anche con l’indeterminatezza del bello puro, nudo, inspiegato e non spiegabile. L’indefinitezza della non fruizione e della non funzione portate tra le vestigia di un tempio dell’utile (inteso nei due sensi: quel che serve e quel che rende) rammendano il cuore e sussurrano che l’indefinito non può essere definitivo. Infatti la mostra è anche un manifesto del divenire in una successione di tessuto, tessile e tessibile che, potenzialmente, può non avere fine. Tutto si presta per il tessimento, per l’intreccio, per quanto elementare, anche solo allusivo o evocativo. Come per “Come una volta”, di Marcella Belletti, dove la rete metallica scarnifica fino al paradosso, la sensazione (ovvero il ricordo) di rigida plasticità e di ruvidezza dei vecchi asciugamani di tela povera sulla pelle. Una chiave di lettura per questa mostra sarebbe quella della “pelle”, del tessuto come pelle, e dell’analisi della profondità di ciò che intendiamo sempre e soltanto come superficiale. Le opere esposte, invece, anche quando sono del tutto piane, suggeriscono una tridimensionalità che proprio nei tessuti non si indaga mai (dei panni si misura il peso, ma non è la stessa cosa). In effetti gli spazi della Fabbrica della Ruota, come detto, si configurano come una “pelle” destinata ad afflosciarsi e a sparire, se il DocBi Centro Studi Biellesi non l’avesse nuovamente indossata. In tutto questo non mancano i rimandi ad altra arte, come non mancano le figure antropomorfe, pur in minoranza rispetto agli abiti privi di corpi da vestire.

Tappeto volante precipitato…

Nella sala del lavoro minorile, oltre il torrente, la fiber art celebra Van Gogh con la ricostruzione della celebre “Stanza di Arles”. Interessante la presentazione dell’opera dell’associazione “Sul filo dell’arte”, nata a Monza nel 2013. Le donne che ne fanno parte, rappresentate da Corinna Falchi, sono appassionate di “urban knitting” e il risultato della loro ricerca è apprezzabile anche sotto il profilo esecutivo. L’omaggio tributato al pittore olandese è, infatti, realizzato con la tecnica del crochet e del tricot (così come è notevole la maestria di Phyllis Follett nel batik o quilt che dir si voglia: il pezzo esposto fa parte di una serie dedicata alla borgognona abbazia di Saint-Philibert di Tournus). Lì accanto, tra le immagini dei “bambini operai” delle fabbriche biellesi dell’Ottocento, si notano le sinuose, materne figurette africaneggianti di “Madre” di Jorgelina Melis, artista multidisciplinare di origini argentine, che modella sculture derivate da “materiale di recupero (stoffa, fili e cartone) e pittura indurente [il Paverpol, n.d.a.] che le rende resistenti e uniche”.

In God we trust

Sulle tecniche esecutive occorrerebbe un ulteriore approfondimento, perché alla Fabbrica della Ruota sono in mostra prodotti della manifattura tessile più antica appaiati ad arazzi usciti da telai jacquard digitali (TC2), come per “I quattro soli” della slovacca Beata Gerbocova. Ovviamente la matrice femminile, non solo in ragione del numero di donne partecipanti, è fortissima e questo segno lega il filo del discorso alla rigenerazione, che resta un atto generativo. Ma anche gli uomini hanno esposto opere variando sul tema, anche senza discostarsi troppo in termini di tecnica realizzativa, come nel caso dei “fazzoletti” irrigiditi del foggiano Teo De Palma, intitolati “De feminis”. Ma la figura più enigmatica, provocatoria e, per certi versi, inquietante, è senza dubbio la bambina/bambola di pezza di Hanneke Van Broekhoven. L’artista olandese l’ha intitolata “Say no Evil” e in un’intervista ha dichiarato di essere particolarmente legata a questa opera, che la “rarefazione” di quell’angolo di salone esalta nella sua (malefica?) metafisicità piena di straniamenti e di turbamenti. Ma alla fine resta la domanda più importante: che cosa avrebbero pensato gli Zignone, se una mattina fossero entrati nel loro lanificio e avessero visto tutto questo…?